试点学校对高中课改的调查 共263位家长参加问卷调查

浙江一所中学开学仪式:撞钟。

原标题:浙江今公布方案“走班”或1人1课表

关注高考改革

高考变“3+3”模式“同桌的你”变历史

今年9月4日,高等教育招生考试改革方案——《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(下简称《意见》)终于亮相。作为首个试点的省级行政单位,浙江省担负的教改试点对于全国高考改革尤为重要。

今日上午9时,浙江省教育厅将正式公布此次高考教育改革的新方案,一名资深教育工作者坦言,高考政策出台容易,但是与政策配套的经济扶持和观念培养才是教改真正的硬骨头,而此次改革中文理分科和选修组合也将对整个高中教学模式带来冲击。

文、图/记者 胡亚平

文理不分科 增压还是减负?

此次高考改革最令人关注的一条新规莫过于文理不分科,自1977年恢复高考以后,高考一直是以文理分科的形式存在,所以此次提出文理不分科,对于这项实行了30多年的政策,怎么改、改了以后怎么办是让不少家长担心的问题。

而早在去年底,浙江省教育厅、省教育考试院等部门曾专门就“文理不分科”的问题进行了深入研究和探讨,并引起广泛关注和讨论。

有教育系统内部人士向记者透露,当时讨论的草案中,提出采取“2+1+N”的模式:即语文+数学;1是指外语,外语可能会在高考前提前考;而N,可能是学生根据大学在公布招生简章时提出的学科要求,看大学的需要而选考的科目,也可能是参考考生部分学业水平考试的成绩。而此次《意见》公布的“3+3”方案本质上和浙江早先提出的这个草案是一致的。

对于文理不分科的问题,杭州二中校长叶翠微接受本报记者采访时对此表示认同:“从培养人的角度,不分文理科是比较好的。理科的学生不学政史地等知识,会缺少文化底蕴,而文科生不懂理化生,在理性思维上也会欠缺一些,从教育规律来讲,过早地分文理科,对孩子的成长也不利,这是一种功利性的表现。”

但也有老师和家长提出了自己的担忧,学军中学一名语文老师坦言,文理不分科从理论上很好,但是现在浙江的高中生要学语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理9门主课,学生要通过这9门课程的学业水平考试,如果不分科就意味着全部都要学,全部都要考,学生的负担得有多重?也有一些规模不大的高中更担心教师不够的问题。

“文理不分科,9门课就有30多本教材,每天回家能够用来学习的时间不过只有3~4个小时,分到9个科目去,孩子会忙成什么样子!”作为高二学生的母亲,胡女士对于文理不分科顾虑很多。

对于这个问题,杭州二中校长叶翠微认为,如果不分科就一定要分级,降低学业水平的要求,否则所谓减负无从谈起。

科目自选 学校准备好了吗?

针对此次《意见》中提出的“3+3”模式,教育界人士普遍认为,第一个“3”是很好解决的,问题还是在于第二个“3”,华师附中前任校长、华南师范大学教育发展中心主任吴颖民告诉记者,第一次听到教改方案时就在想一个问题,如果是6门科目选3门,学校的课程设置以及场地安排、师资安排要怎么运作?“这并不是一个很简单的问题,会给教学秩序带来很大的挑战!”

杭州二中校长叶翠微对于这个问题也思考了很久,从情感和教育理念上看,他非常赞同“科目自选”,“科目自选意味着我们开始向学生提出了一个应该学什么,对什么感兴趣,怎么把兴趣转变成学科优势、职业兴趣和事业追求的问题,过去的学生往往就缺这个,导致学科和职业两张皮。”

但是理想很丰满,现实很骨感,首要问题就是,一旦实施科目自选就要从“一班一课表”变成“一人一课表”,这意味着二中近2000名学生每个人有一个属于自己的课程表,整个学校、课程、老师都要转起来。

而更令叶翠微需要正视的问题是,作为像二中这样一所顶级高中,每年考入北大清华的人数都排在浙江省前三名,所以同一学科内,还要进行分级,“达到学业水平的算是初级、达到普通高校录取水平的算中级、达到一流高校水平的算高级,这样算下来6个学科再分成三级来安排教学,难度可想而知。”

叶翠微坦言,教学秩序和课程设置还仅仅只是管理上的难度,最大的难度还在于师资配置和教学流程,“比如,杭州二中目前的师生比在1:10左右,杭州市的平均水平是1:15左右,如果实行选修走班,就必须增加优质师资保证师生比不因为走班而下降,牺牲质量的教改肯定不是初衷。”此外,在落实人均教育经费、教学场地方面,如果没有来自政府部门的支持,光靠学校也是做不到的。

“走班制” 年初已在浙江走起

事实上,浙江之所以能够成为首轮改革试点,也在于浙江的教育工作者在这个问题上已经先试先行,浙江省从2012年就开始实行“走班”教学,每位学生除了参加正常的必修课学习以外,还必须参加选修课的走班教学。

浙江省基教处有关负责人表示,走班就是要打破传统班级授课制同样的课程、同样的作业、同样的试卷、同一个标准的模式,允许学生在选修科目中有不同的选择,按不同的科目到不同的教室上课,组成新的教学班级。

浙江省教育厅厅长刘希平在很多场合经常提到一个词:“选择权”——把更多的课程选择权交给学生,更多的课程开发选择权交给教师,更多的课程设置选择权交给学校。浙江的教育工作者们曾经前往芬兰考察基础教育改革,走访到一所只有20多名教师、200多名学生的中学,发现这所学校每学期开设了200多门课程,令浙江的教育工作者大为震惊。这么小的学校,开出了这么多课程,相比之下,中国的中学开设的课程实在太少了,学生几乎没有选择课程的自由。

在去年年底,省教育厅基教处主办的“浙江省必修课走班教学试点学校研讨会”上,教育厅副厅长韩平曾表示,必修课分层走班教学改革势在必行,但要谨慎、稳妥,各个学校要建立完善有效的实施方案和管理制度。

走班好不好 近七成家长表赞同

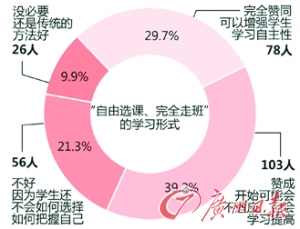

而在今年初杭州部分学校实行走班制试点时,曾经做过一个问卷调查,其中关于“走班制”到底好不好的问题,有29.7%的家长表示完全赞同,39.2%的家长表示赞同,总数达到近七成,只有21.3%的家长表示反对。

浙江省教育厅有关负责人表示,现在的高中分班是平行分班。大家每天学同样的课程,做同样的作业,考同样的试卷。这样上课,导致成绩好的人“吃”不饱,成绩一般的人“吃”不好,成绩差的人“吃”不了。走班制,把学习成绩相近的人聚在一起,老师在授课时更有针对性。

“有家长一开始不理解,担心影响学习,但是慢慢发现,的确有效果。”有关负责人表示,根据浙江省今年试行效果来看,浙师大附中高一总共15个班,6个班实行走班制,9个班是传统班级。期中考,走班制的学生所有必修课平均分都高过传统班级的学生10分以上。现在学校搞走班积极性很高,要扩大规模。

杭州绿城育华学校2013年2月就试行了必修课走班制,现在高一、高二学生必修课都试行走班制。据介绍,这所学校走班制现在分AB两种层次,A类学习成绩好一些,B类基础弱一些。今年下半年,学校酝酿ABC三个层次。一个班级大约20多人(原先一个班级是30多人),一堂课人数少了,学生们接触老师的时间更多。传统课程表也被打破,每个学生都有自己的一张课表,学生按照自己的课表去上课。试行走班制,学生统测成绩有提高。学校方面表示,今年下半年三个年级都要实行走班制,现在教务处老师最头痛的是教室不够。

浙江中部一县级中学的老师也向媒体反映,“走班教学”可能是较为妥当的教学模式,能否落地仍存在疑问。“在学生素质高的学校如省重点中学,走班制管理是可行的;但像我们学校,管理难度的确很大,班级不定,学生难管,学生的学习效率很低。”政策具体如何均衡落地仍不容易。

文理兼学 大学很开心

在今年浙江大学“三位一体”自主招考的面试会上,医学院的面试题之一是“你觉得结婚是真爱还是为了钱”。“通常考医学院的都是理科生,但是这显然是一条有些哲学和人文素养要求的面试题。”浙江大学招生办公室的一位老师表示,“高考文理不分科,作为大学来讲,还是很欢迎的。在浙大,学生考进来是大类招生,第一年不选专业,第二年再分专业,文科生去学数学或学建筑的也蛮多。

而对于因为文理不分科而造成学业难度降低的问题,有教育专家则表示,高考是一种选拔性考试。这些年,迫于减负的压力,高考试卷越出越简单,这对高校选拔人才是不利的,所以现在很多知名高校都在搞自主招生,希望用自己的方式挑选一些自己喜欢的学生。如果为了文理不分科进一步降低难度,对于有优势的学生是一种劣势。

浙江工商大学招生办主任吕跃良接受媒体采访时曾提出,如果高考不分文理科,肯定还需要其他配套政策来辅助。比如高校在录取时,参考考生学业考试(会考)成绩,或者一些院校根据自己的需要,在高考之外再加试一些题目。

吕跃良表示,前几年江苏省曾短暂实施过高考不分文理科的制度。浙江工商大学那几年的招生中,招录了一些江苏考生,有偏文科的学生因为分数不够,学不了经济专业,不得不选择学校录取分数稍低点的理科专业,偏文科的学生对理科专业实在学不下去,最后还退学了,实在太可惜了。

来源:广州日报

作者:胡亚平

编辑:蔡娟

时刻新闻

时刻新闻