第九次玉帛之路关陇道实际考察路线图 刘勇/制图(点击看高清大图)

古老的丝绸之路西出长安后,要翻越的第一座大山就是陇山。

陇山这座横亘在陕甘两省之间的山脉,不仅以其山高而闻名,更以山路曲折交错而闻名。穿越这座大山上,究竟有多少条古道,可以往来,至今无人可知。

隆冬之际,我们组织了一次穿越古道的文化考察之旅,试图揭开丝绸之路最复杂路段的迷雾。

迷雾重重的的关陇古道

2016年1月26日到2月3日,由《丝绸之路》杂志社和中国甘肃网联合举办的“第九次玉帛之路关陇道考察活动”对关陇古道进行了全方位的考察。

世上原本没有路,走的人多了也就有了路。这句话用来形容关陇古道,最为贴切不过了。

关陇古道,究竟是何时有了路,怕是谁也说不清。至少可以追溯到一万多年前,在渭水河谷的武山曾经出土过远古先民的头骨化石。事情是这样的:20世纪八十年代,在甘肃武山县发现的两具晚期智人头骨化石,他们生活在距今3.8万年前,要比同为晚期智人的山顶洞人还早2万年。可见,此时已经有了渭水河谷,已经有大批先民生活,自然也会穿越陇山往来。

不过,真正要说起关陇古道开发。就不能不说,生活在这大地湾人,生活在这里伏羲部落。他们应该是开发,关陇古道的早期主力。

远古时期,古老的丝绸之路,西出长安后,大体上沿泾河、渭河而行。古人行路,多是沿着河谷而行,一来,行走相对容易,二来取水方便。陇山是人们西行的第一个山脉。陇山,又称“陇坂、陇坻、关山”是横亘在陕甘两省间的一座山脉,自北向东南逶迤而下,长约两百公里,宽约五六十公里,在古代也曾是中原地区与周边少数民族地区的分界线。《读史方舆纪要》卷五十二载,陇坂“山高而长,北连沙漠,南带千渭,关中四塞,此为西面之险”。实际上,陇山还有陇山和小陇山之分,大龙山,就是包括了六盘山、关山在内,大陇山山系。而小陇山所指就是天水清水、张家川一带的,横亘在陕甘两省边界的关山,至今天水境内还有小陇山林业局。

渭河和泾河则在陇山的南北两端,自古它们就是穿越陇山的孔道。相对而言,走泾河,往往直奔河西。按照汉代简牍的记述,在长安和敦煌之间,几乎有一条呈直线的汉代国道存在,走这条路,人们多经泾川、平凉、固原、景泰、大靖、土门抵达武威,然后直通敦煌。汉政府在这条古道沿线设置了相当完备的驿置设施。而走天水的渭水河谷,则多是经天水、甘谷、武山、渭源、临洮直抵河湟谷地,这条道路往往和羌中道、唐蕃古道所重叠,目标是青藏高原。

提到泾河、渭河,首先想到的是成语“泾渭分明”。大家争论不清,到底是谁清谁浊。最后一致认为从源头上来说是泾清渭浊,但从交汇处来看,泾浊渭清。泾河,发源于六盘山,系石山密林,唯有源头清水来,经黄土大塬于长武县入陕。而渭河发源地为陇中黄土丘陵沟壑,一路孱弱而匍匐前行,在进入秦岭与六盘山的崇山峻岭之后,突然惊涛拍岸,湍流跌宕,最后缓慢地流入了平坦宽阔的关中盆地。天水的王若冰称,关中或八百里秦川又称渭河盆地或渭河下游地区。泾渭均流经黄土高原,泾渭的清浊因时而异,并不象人们相当然那样分明。庆阳张多勇亦表过专论泾河水浊原因的论文:夏天或雨季泾渭皆浊,冬天或旱季泾渭皆清。一边干旱不雨而另一边下雨不止才会出现泾渭分明的现象。

前往关山的路上,积雪覆盖,行路困难。

而在渭水和泾水之间的陇山中,不仅有河谷溪流,还有大量山间隘口。这些小路,在人们一次次的通行中,也逐渐变成了大道。因而,古人把翻越陇山的丝绸之路,称之为“关陇大道”、“关陇古道”,最晚在汉代即已开通,有千年历史,是一条中原地区连接西域的古道。

甘肃的简称陇,就是源自陇山,因为甘肃在陇山以西,故而甘肃人黄河以东地方,也称为陇右。甘肃境内有个秦州,还有陇山、陇阳、陇川等乡镇。而陕西简称“秦”,却有个陇县,秦陇密不可分。

古人说,“陇坻之隘,隔绝华戎”,“陇头流水,鸣声呜咽。遥望秦川,肝肠断绝” ,“陇板满目皆千仞,唯有关山以秀媚”。登上陇山、翻越关山,意味着出了关中,正式踏上丝绸之路。则西行1100公里,就是阳关,人们又要唱,西出阳关无故人。

岁月悠悠,人来人往,翻越究竟有多少,关陇古道横亘陇山,谁也说不清了。就让我们一探就究竟吧!

[NextPage]

通渭县民办博物馆藏文物玉壁

通渭:黄土深处藏“碧玉”

26日上午,考察团一行从兰州出发,大约十点多到达通渭。首先参观了通渭县博物馆展出的齐家文化玉器,随后参观了当地收藏家的皮影博物馆及齐家玉器藏品。虽为私人馆藏,但石琮、权杖、石钺、石斧、玉壁、玉琮藏品数量和质量惊人,其中的一枚玉钚就是马衔山的黄玉,可谓“宝贝在民间”。

碧玉乡出产的玉石料和加工成的手串。

中午,我们在用餐中了解到,在通渭县境内有个乡叫碧玉乡有玉矿,有一条碧玉河,还有“碧玉关”“玉关”这样的地名。尤其是碧玉乡出产玉石的历史,应该一直溯源到4000年前的齐家文化时期。这给我们考察的玉帛之路增添了新的内容。

下午,我们驱车约二十余公里,拐入牛洛河河道,顺岸边的乡间石头路跑了约半个多小时,来到一处河滩上的村庄——周家沟社牛洛村。我们去拜访村里一位酷爱玉的丁朝刚老人。在他的家里院子里,堆放着他从后山矿里背来的“玉石”块,等待打磨加工。在堂室里,有一件深绿色的玉石雕琢成的玉鸟,其色泽有点像碧玉。这也许是玉矿里最好的玉料雕刻的,但不是马衔山透闪石,其通透度和润泽的程度却无法和新疆玛纳斯碧玉相比。

通渭县民办博物馆的齐家玉壁

离开村庄,在老人的带领下,我们前往村庄后面的大山去探访玉矿。考察团分两队,一路沿沟谷行进,另一路爬山前行。沟下是冰河积雪,沟上是积雪很厚的山路。每走一步都很费力,脚下不时打滑。行进了约一个小时,沟下专家采集到了玉石标本。我们抬头看玉矿还在远处的半山腰,太阳快要落山,还需要考察另一地点,我们决定下山返回。

当地村民称,玉矿是那个年代开始采矿的,谁也不知道,祖祖辈辈都在这里取玉石,用来刻章或做小摆件放在家中。丁生虎教授是鸡川人,他说小时候学校的老师专门用此石刻小章子,一直认为是石头,没想到有玉的成份。

“千种玛瑙万种玉”,专家考察后认为,这里虽玉矿资源丰富,产量较高,但从采集的半石半玉样本来看,没有多大的经济价值,但有研究价值。

[NextPage]

背面刻有“月氏”铜母范

月氏道与外文铅币:再次印证平凉是丝路大通道

此次关陇道考察,大体是泾渭两河流域的行走。28日上午,到庄浪考察后,途经云崖寺,翻越小关山,进入泾河流域,又分别对华亭、崇信两个县进行考察。

在崇信县博物馆考察时惊喜发现,有一件铜母范背面刻有“月氏”二字,引起考察团成员的特别注意。“月氏”在人们的想象里是很遥远西部,那是张骞出使西域的目的地,怎么会在陇东泾河流域有“月氏”。

西汉初年,今天的河西走廊生活着乌孙、月氏等游牧民族。乌孙占据了河西走廊的西段,月氏占据着河西走廊的东段。后了月氏人遭遇匈奴的突袭,大部陆续西迁中亚等地,小部一部分躲入祁连山,一部分流散各地。史书记载,在平凉境内曾有月氏道的建置,按照汉代行政区划规程,县有蛮夷曰道。显然,月氏道就是为了安置月氏余众而设立的。

陶荣馆长告诉我们, “月氏”铜母范1989年在崇信黄寨乡何湾村庙家山出土,全国仅唯一一件。据考证,月氏道就在崇信县黄寨乡一带。并在让给他们在当地铸造钱币。崇信出土的汉代铜钱母范上虽然仅有二个字,但是也足以说明当时有一批月氏人居住在靠近中原的陇东地区。

左上角为平凉博物馆的两枚外文铅币

28日下午,考察团来到平凉市博物馆,又发现一对外文铅币。在灵台县中台镇发现的。目前全国有300多枚,平凉就有274枚。铅饼正面有像蟠螭的浮雕,背面阳铸外文一周,中有方形印记。直径5.5厘米,最厚1.2厘米。博物馆的工作人员介绍,这是古安息国流传过来的货币,称为波斯铅币。查看资料,外文铅饼就是汉王朝时期中亚、西亚国家和中国的贸易货币。属古丝绸之路货币体系,可见汉代西域与西方联系频繁,商贸交流畅通,此物是东西方文化交流的一个佐证。值得一提的是,在灵台县的博物馆,看到10枚,整齐划一的摆放在一起。

图为灵台县博物馆的外文铅币(10枚)

月氏道和铅币见证了丝绸之路上,人员和商贸的往来。是对丝绸之路最好注释。

[NextPage]石道坡遗址:黄土大塬上的丝路古石道

谁能想象到,在黄土大高原的庆阳,却有一段丝绸之路石头古道遗址,令人惊呀!

30日,考察团对位于茹河和浦河交汇处的北石窟寺进行了考察。北石窟寺是陇东地区石窟中规模最大、保存最完整的一座艺术宝库。与泾川县的南石窟同为北魏泾州刺史奚康生创建,是泾川南石窟寺的姊妹窟,丝路北道上的重要石窟。

北石窟附近保存最长、最完好的一段丝绸古道——石道坡

丝绸之路的支线,自咸阳北上,过长武,进入董志塬,直走西北方向,就能抵达,宁夏的灵武一带。唐代安史之乱时,唐肃宗就是从穿越董志塬,抵达灵州即位,然后号令天下的。这是,唐代草原丝绸之路和绿洲丝绸之路之间的一个支线。

北石窟管理所吴正科所长,为人爽直,专业性强。得知我们考察内容是玉帛之路文化之旅。他说要亲自带领我们体验一下真正的丝绸之路。

跟随他的步伐,从北石窟往西南方向,约15分钟,我们来到两河交汇处的鹿山脚下的蒲河东岸,有一条从北石窟寺到董志塬山顶延伸的保存最长、最完好的一段丝绸古道,当地人叫石道坡。

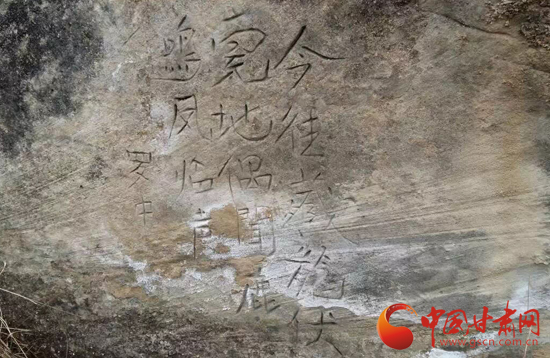

在石道接近河谷的地方被拦腰挖断,高约两米有余,据说是古代为防西夏的骑兵由此道突袭而特意斩断。据考证,石道坡为汉唐时期所修筑的关中通往西域的“丝绸之路”古道。公元25年,东汉史学家班彪避难河西,途经石道坡。途中留下千古佳作《北征赋》。在古道的石崖上,至今镌刻着元代署名“罗中”的诗文,年代已久,题记字迹模糊,诗文写道:“今往藏龙伏虎地,偶闻鹿鸣凤临声”。虽短短七字,却包含了这里两交汇,鹿山、凤山、龙山三座山的地名。

在庆阳古道坡的石崖上,至今镌刻着元代署名“罗中”的诗文。

石道开凿在红色的砂石崖上,长度323米,宽度最窄处约有1.5米,靠近崖边凿留有低矮的护墙,落差有五六十公分。石道中间部位有独轮车辙碾过留下数二、三十公分深壕。由于石道“之”字形,在上山的第一个弯道,也许拐弯需更大的拉力与推力作用,两条更深的弧形车辙,吴所长把它称为“历史的转折点”。此弯过后,通过一段石板路,顺着山坡往上走,已看不出路了。再转个弯,一条沟壑的胡同路呈现在眼前,非常壮观。置身其中,有点挟裹的感觉。

在两河交汇的西侧石咀处有个叫鸡头山关卡,原有地面建筑物已荡然无存,在十多米高的崖壁上,仅遗存控制吊桥的石窑,石窑有一个南北向的主洞和两个从主洞向东伸出的副洞,北副洞向崖壁钻通一个瞭望孔,南副洞向崖壁钻通一个大孔作射箭孔,凿通两个朝地面倾斜的小孔做吊桥锁绳孔和起吊孔。南副洞墙壁发现刻有“贞祐七年十一月四日”、“天啓六年五月二十二日”题记等字形。

虽然此道年久失修,废弃不用。但站在黄土山坡顶远眺三河口,面对着脚下缓缓流淌的蒲河,眼前浮想起往日车马暄器,独轮车夫行走此道的艰辛。也叹时光朝代的飞逝与更迭。

[NextPage]

从灵台县前往千阳途中的窑洞,已无人居住,显得古老与苍桑。

从陇县到张家川:穿行在关陇古道上

2016年2月1日上午,考察团对灵台县古密须国遗址考察后,驱车从黄土高原高向关中平原进发,大约一整天都在路上行走,边走边停,对千阳、陇县进行了简单了考察。

六点钟左右,抵达陇县,进行休整,做好明天翻越关山准备。晚上,我们对前往张家川的关陇古道线路进行规划:出陇县,走固关,翻越陇山,到达分水驿(马鹿乡东北10公里的老爷岭),沿马鹿、闫家店、弓门寨、樊河,经清水县城再到天水。

2日一大早,从陇县出发,不久就到达固关。继续前行,车过马道护林检查站,进入山谷村庄,路边村子里寥寥几户人家,老式民居房屋,显得有些年头。

关山脚下固关老式民居

车过三桥村“固关战斗烈士纪念碑”,进入狭谷,两边山势陡立,绝壁千仞,路面开始变窄,阴坡道路上的积雪厚度达八九公分,没有行人的足印和车辙,车轮时时侧滑,行驶异常艰难。大约行驶五百米,被前方两个水泥方墩拦住去路,山道逶迤,只容三轮车通过。后来问路人得知:此上山路况很差,老爷岭冬天积雪厚度高达一尺,所以车辆不通行。方才明白古诗“关山六月犹凝霜,野老三春不见花”意思。

我们被迫返回,只好选择从固关经大震关,走关山草原至马鹿。这段是陇县通往张家川的省道,也是六七十年代在狭窄的河谷里依山势开辟出来,群山延绵,曲流潺潺,怪石突兀。虽然不时有结冰路面,但过往车辆很多,小心行驶。路过《秋菊打官司》外景拍摄地,缓坡地带,周围树木林立,大家感叹导演选景的独特眼光,并带动了旅游业。

关山草原“驼铃谷”

当车行到关山草原的“驼铃谷”,自然景观奇特,两个山体圆润的缓坡地带,冬日泛黄的草甸延至天际,一条小溪从中间蜿蜒流过,阴坡上被厚厚白雪覆盖,在阳光照耀下格外显眼。阳坡山顶上成片的草甸、白雪与稀疏低矮树木相间分布,往下树木慢慢变少,直到消失。放眼望去,远处的牛群和马群在山坡上吃草,悠闲自得。这里的地貌与阿尔卑斯山极为相似,给人极大的视觉冲击力。我想夏日必定是一幅色彩绚丽的风景图画。我们下车拍照时,虽是冬日单调景色,但感受到这里山秀、雪冷、风硬,同时也让人令人心旷神怡。据说,古时出行西域的马帮驼队翻越此关时在此驻足小憩。人们为了祈求上苍护佑路途平安,解驼铃系在树上,风吹铃响绕山谷。驼铃谷由此得名。

张家川的马家源遗址,出土大量金银玉器

车行近两个小时,出了石槽沟终于告别有“秦都汉关”之称的陇县,告别了关山草原,进入天水张家川县。

随即我们考察了马家塬遗址,遗址面积约80万平方米,其中核心范围约3万平方米,共探明各型墓葬62座,是西周至战国时期的西戎皇室家族墓地。遗址带有较为浓厚的北方、西亚少数民族风格和秦文化特色,对研究秦和戎的关系,北方、西亚古代民族史,中国古代中外民族文化交流、民族融合、冶金技术、古代科技史具有重要价值。现场考察时,马家塬遗址出土的豪华车乘也引起专家的高度关注,专家们认为热播的《芈月传》中,义渠王的豪华座驾,可能出土于马家塬遗址。

至此,第九次玉帛之路关陇道考察活动进入尾声。参加这次考察的叶舒宪、易华等教授及省内的专家、学者和媒体记者一行12人,依次经过庄浪、华亭、崇信、镇原、泾川、灵台、陇县、千阳、张家川、清水县,最后抵达天水市。

整个考察行程9天,两次穿越关山。虽是隆冬,滴水成冰,但对考察来说不受影响,不仅有了新发现、新体验和新感受。而且对丝绸之路甘肃东段关陇古道有了更为明晰的认识,收获了很多鲜未人知的故事。

来源:中国甘肃网

作者:张振宇

编辑:刘仁军

时刻新闻

时刻新闻