在“三送”工作中,全南县财政局驻村工作组情系瑶山,心系瑶民,用实际行动赢得了瑶族同胞的真心拥护和一致好评。

民生改善 件件实事暖民心

春节前,瑶族村五保户邵石凤老人迎来了乔迁新居的大喜日子,村民们纷纷前来贺喜。邵石凤老人今年70多岁了,儿子嗜酒致神志不清,儿媳离家出走,祖孙俩居住在简陋的木板房里,只能靠低保收入维生。驻村“三送”工作队了解这一情况后,多方争取住房补助,组织村民义务投工投劳,终圆了老人的“新房梦”。

全南县财政局“三送”工作队把民生改善作为首要任务来抓,针对村民普遍反映重点民生问题,急群众所急、解群众所需,积极实施项目化管理,迅速予以解决落实。瑶族双语学校教学楼因年久失修成了D级危房,适龄学生只得到20里外的邻村小学就读,“三送”工作队多方筹资新建了瑶族村双语学校;建于90年代末的防洪堤被冲毁,村民仅有的田地一直无法耕种,“三送”工作队筹资40余万元修建防洪堤坝120多米,保障了村民生产和生活安全;该村白芒坑村小组不通水泥路,村民生产生活非常不便,“三送”工作队积极落实了建设资金,赶在柑桔上市前修通了水泥路……据统计,去年以来,“三送”工作队共为群众办好事实事67件,协助处理矛盾纠纷11起。

产业帮扶 因地制宜促发展

又是一年丰收景。挖冬笋、采香菇、晒腊肉,瑶族村民们浸润在一片丰收的喜悦中。望着又大又实的冬笋一车车运往山外,村民王宝富激动地说:“多亏有了党的好政策和驻村‘三送’工作组,帮助我们开发‘绿色银行’,让座座荒山变成了瑶家的聚宝盆!”

为帮助村民走上产业致富路,财政局“三送”工作队结合村情实际,广泛深入调研,起草了《关于进一步加强陂头镇瑶族村扶贫开发的实施意见》,制定了《瑶族村扶贫开发整村推进规划(2012—2016年)》和年度工作计划,围绕瑶族村产业现状,结合各户实际,建立了“一户一策”扶贫台账,实行因地制宜、因户施策的帮扶措施,鼓励村民加大植树造林力度,壮大杨梅、香菇等产业,建立“绿色银行”;引导和扶助村民种植白莲、生猪种养、土鸡养殖等特色产业。目前,全村已种植杨梅156亩,改造毛竹林3000多亩,涌现了胡周兴、邵有富等一大批特色产业科技示范户。

文化传承 特色旅游增秀美

瑶族村村民属瑶族中的过山瑶,拥“盘王”为祖,在历史上没有自己固定的山林和耕地,因其“吃尽一山,则移一山”的特征而得名。正是这种行踪不定的生活方式,使他们形成了独特的文化特质,最具表现力的就是花棍舞。

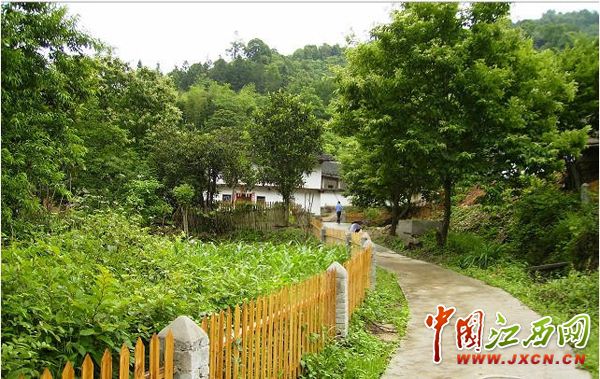

在“三送”工作中,驻村工作队依托原生态的民族文化和良好的生态资源,大做“特色”文章。结合和谐秀美乡村工程,驻村“三送”工作队聘请了浙江智典江山旅游规划设计院对瑶族村进行了旅游总体规划,投入300多万元实施了停车场、景区牌楼、民族文化墙、瑶人谷等一批基础设施建设,村容村貌焕然一新。同时,聘请华南师范大学音乐学院曹晓芸等专家挖掘和整理花棍舞、瑶族勉语等独具魅力的文化资源,开发出了瑶族传统服饰、生产生活用具等旅游纪念品,精心打造了以穿瑶族衣、吃竹筒饭、看花棍舞为主要内容的“瑶族风情一日游”线路,使特色旅游成为当地村民增收的新渠道。

来源:中国江西网

编辑:刘仁军