7月16日,迎来初伏第一天,一年中最热的“三伏”时节又到了。

俗话说,冷在三九,热在三伏。三伏天为啥是一年中最热的时候?为什么非得是今天入伏?三伏天该如何养生……我们来了解一下。

今年“三伏”为啥又是40天?

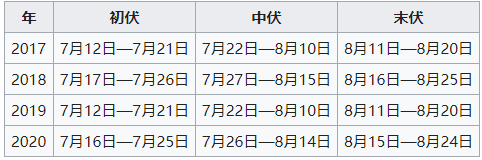

下图是近4年的入伏日期,事实上每年入伏的日子都不一样,但近几年“三伏”都是40天,这是为什么呢?

按照传统历法规定,夏至后的第三个庚日开始“暑伏”。今年6月21日是夏至,夏至后的第一个庚日是6月26日,第二个庚日是7月6日,第三个庚日是7月16日,从这一天起正式“进伏”。

依据庚日10天重复一次的规律,头伏和末伏都是10天。然而进入末伏的时间比较特殊,是从立秋后的第一个庚日算起。如果第五个庚日出现在立秋前,那么立秋后的第一个庚日就成了夏至后的第六个庚日,中伏也就成了20天。今年夏至后的第五个庚日是8月5日,而立秋是8月7日,因此要等到8月15日即第六个庚日才能进入末伏,所以中伏得延长10天,俗称“双中伏”。这样算来,今年的“暑伏”总计40天。

由于“干支纪日”排列次序的原因,40天的“暑伏”近年连续出现。统计显示,从2015年至2024年这十年间,“暑伏”都是40天。

三伏天是一年中最热的时候?

三伏天又有“三伏”或“伏天儿”的叫法,是一年中气温最高且又潮湿闷热的日子。

究其原因,有说法称,入伏后地表湿度变大,每天吸收的热量比散发的热量多,日积月累,天气就最热。夏季空气湿度大,也是天气闷热的原因。此时也要对伏汛多加注意。

《汉书·郊祀志注》中说:“伏者,谓阴气将起,迫于残阳而未得升。故为藏伏,因名伏日。”

另外,古代医学认为,暑邪属于“六邪”(即“风、寒、暑、湿、燥、火”)之一,“伏”有“伏邪”的意思,也意味着宜“伏”不宜动。

三伏天与节气的关系也比较密切。在三伏天的时候,常看到中医院开展“冬病夏治”活动,这其实就是根据节气来调养身体的方式。

三伏天如何预防中暑?

很多人觉得,烈日炎炎,16℃的空调和冰冻的冷饮降温最好。

殊不知,当人运动或刚经历室外的高温,突然喝下冷饮或者马上吹冷空调,大脑会“误认为”人体内部的热量已经散发出去,于是“下令”停止排热工作。如此,汗毛孔散热困难,余热积蓄,更容易中暑。

高温天气里,不论运动量的大小,都需要增加液体摄入,不能等到口渴时才喝水。如需在高温环境里进行体力劳动或剧烈运动,至少每小时喝2到4杯温水(500毫升至1000毫升),少量多次饮用。

三伏天怎么养生?

虽然说“三伏”期间,高温、高湿“超长待机”,十分难熬。但是,老祖宗的经验告诉我们,切不能在此时过度贪凉,越是热的时候越要有所节制。

人们都能感受到,入伏以后虽然有的地方气温并不是特别高,但湿度加大,出汗增多。而大量出汗容易引起心的气阴损伤,从而更容易受到暑湿邪气的侵入,因此在“三伏”期间的养生要特别注重“养心”。比如,有条件的话中午尽量要小憩一会儿,保持下午的精力旺盛;也可以在清晨或黄昏适当做一些户外活动,帮助放松肌肉、骨骼。

此外,三伏期间人体腠理疏松,经络气血流通,虽然天气酷热,但反而不能在此时贪凉。如果贪图一时痛快,大吃寒凉性食物,身体的气血遇热则行,遇冷则凝,反而将散热渠道堵塞了,更容易中暑。所以,适当喝些热水、热茶,出出汗,才是“三伏”的养生之道。(资料来源:新华网、中国天气网、科普中国)

来源:红网

作者:廖浩宇

编辑:刘良骏

本站原创文章,转载请附上原文链接。