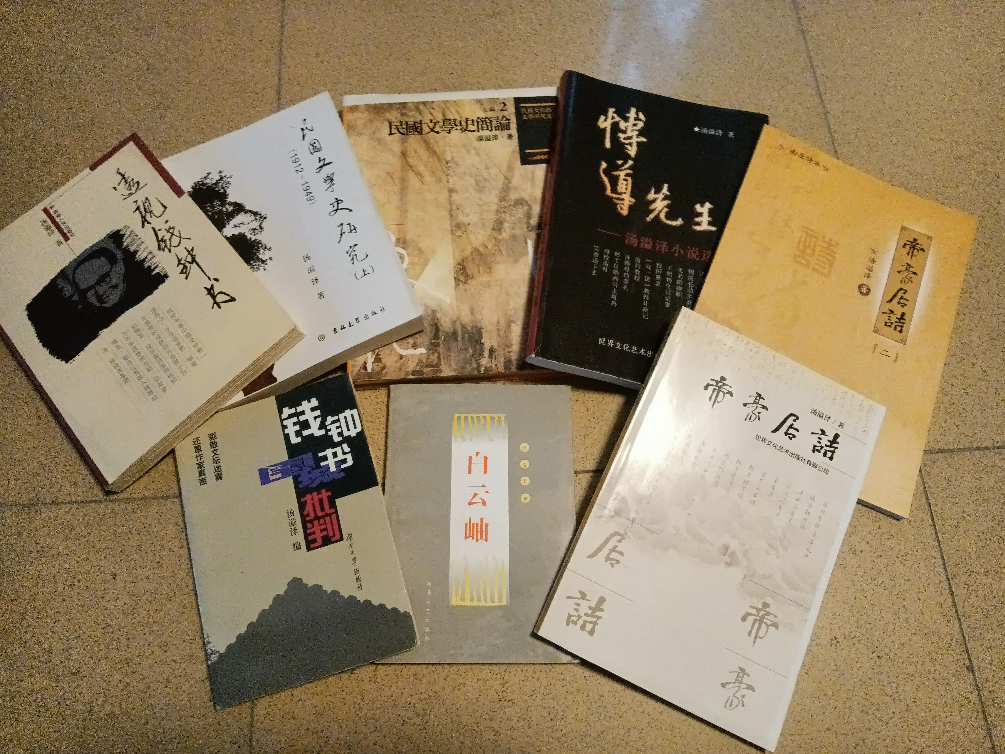

汤溢泽,原名汤国梁,笔名戈笑阳。湖南衡阳县人,曾执教湖南财经学院、湖南大学等,文学研究员(教授)。发表《<文化苦旅>:文化散文衰败的标本》,《龙应台的“不顺”》,《论重写钱锺书传》、《钱锺书<围城>批判》等十余篇评钱锺书论文与学术专著。2000年来,国内第一批力主建立“民国文学史”研究体系,发表论文十篇与海内外第一部民国文学史专著《民国文学史研究》。出版小说《白云岫》、发表中短篇小说8篇,纸质媒体上近体诗100余首。

近日,汤溢泽接受采访,讲述他在文学创作道路上的心得体会。

“好文章永无止境”

廖:汤先生,感谢您接受我的采访。关于文学评论方面,我们读过您在过去发表的学术论文与专著,也读过您2000年出版的长篇小说《白云岫》、2006年后在《青年文学家》上陆续发表的中短篇小说。很有感触。

汤:什么感触?

廖:您属于客观评论余秋雨或者说“倒余”第一批学者,也是第一批批评龙应台文章、钱锺书文章及其现象的学者,还是第一批“民国文学史观”的主张者。

汤:你们蛮厉害的,我都没想到,你们倒是归纳出这么多的“第一”,你们说的“第一”只是序数第一,而可不是常说的文无第一中质的“第一”,好文章永无止境。

廖:现在文坛上能很谦虚的不很多了,但是从数列看,您是第一的。小说方面乡土、学校风味浓郁,读后让人啼笑皆非,很多余味无穷。

汤:打止,别继续说了。“福满祸临,誉溢谤生”,一个人被他人高帽子扣多了也是摘帽的开始,小说方面我也只是游击一下,像猎人抓了几只山羊而已。

“誓破楼兰才班师”

廖:我们阅读过您出版的两本诗集,在《中华辞赋》《青年文学家》“今日头条”等媒体上拜读过您发表的近七百首诗,请问您从什么时候开始诗歌创作的?

汤:大概是2006年,当时在贵州出差,从黄果树去贵州兴义,坐的是大巴,车过晴隆县城时手可摘星,写下第一首古诗,记得标题是《走四方》。这首诗弄到现在已经找不到了,当时写完是很有感觉,觉得自己还会写诗,是一尊人物,后来就有点郁闷。

我写完后每三日一首,大概写了二十多篇,拿给导师刘庆云先生看,也就是征求刘老师意见。结果很凄惨,刘老师拿到稿件大概一个月后,我Email请她斧正,没有得到回答,再一个月后聚会,我趁机问这事,刘老师拉着我在一边说,“小汤以后不要写了。”刘老师说话是微言大义,当时我很失落,觉得自己伤害了老师,对不起老师。

我之后推测是平仄韵脚没入门,这个知识点在过去私塾就要过关的,我师从刘老师三年却没过关,我为此感到羞愧、耻辱。

廖:很知老师心,为何不问刘老师能否给您修改?

汤:近体诗是很难修改,后来我给别人修改两次,很为难。它没有新诗游刃空间与随意性,而必须按照平仄韵脚规则,又不违背作者意思去弄,改完一首诗花了我一整天时间。实话说与其改一首还不如写两首。我后来在朋友圈索性明说水平有限,不再为人修改润色近体诗。

廖:那是很尴尬,很费神。那您如何继续下来的?

汤:为了对得到的快30年的硕士学位负责,不能给老师丢面子,更有誓破楼兰才班师的决心,我开始揣摩杜甫诗和《笠翁对韵》。

“拘泥平仄者写不出好诗”

廖:《笠翁对韵》对于诗词中对仗写作帮助很有用。为何只揣摩杜甫的?

汤:杜诗非常严谨,我就按照平起与仄起首句押韵与首句不押韵的模式,选出五绝4首、七绝4首、五律4首、七律也这样,仔细揣摩平仄。

廖:您说的这些都是平水韵,但是《春晓》、《江雪》仄韵,又如何理解呢?

汤:拗句、仄韵属于特例,不算错误,但作者本人要精通平水韵的,仄韵的出句与对句平仄基本相反倒是个规则。

但拘泥平仄者写不出好诗,不懂者写出烂诗,写诗还有一种感觉,有感觉后更需要调遣语言的能力。

廖:您说的感觉就是指灵感吗?

汤:我不这样认为,不认可这个词组。说的太高大上,又很神秘了,有脱离大众之嫌。我觉得只是一刹那、一瞬间一个想法,最多半小时就消失了,所以用笔或者手机记下。不记下就真的溜走,再也不回来了。

这种感觉每个人都可能有,不是写作的肯定不是错失作家、诗人机遇,但失去某一时段最佳角色倒有可能,比如木匠创意、雕刻的图案。

廖:这么说三百六十行行行都有感觉、灵感。请问五言、七言诗写作有什么区别吗?

汤:一是字数,二是两者空间不同,五言比七言的游刃空间少,同样内容五言用字更精炼,不是贬低七言,我认为五言比七言难写一些,七言展示余地宽一些,就像武术师在空平地比在十平米房子武术表演,更有施展技术余地。

“知识面宽不等于全才”

廖:我注意到有些杂志、网络文章称您是一头勤耕文学的黑牛,有的称“诗哲”等,您目前近体诗近600余首、新诗近40首,清丽、哲理,能说说如何写出来的吗?

汤:网上那些信息不要全信,什么黑牛不就是说我皮肤偏黑吗?黄皮肤偏黑经得起风吹雨打,是健康的一种表现;所谓“诗哲”千万莫相信,诗句哲理浓或者太浓就无生气。当然如果你认可我的诗作,就没有必要问如何写出这个问题,这就好像你认为环保羊肉、黄牛肉菜新鲜大快朵颐,就没有必要追问牛羊如何养的、屠夫如何宰杀的一样。

廖:我们对您的学历经历有所了解,本科史学学士毕业,后入中山大学读社会学硕士,1991年通过律师资格考试,之后再读古典文学硕士毕业,本世纪初又要在中国人民大学新闻学院师从郑保卫先生,据说您经商也很成功,是一个堪称学霸、社会科学大类的通才。这个评价中肯吗?

答:不中肯。不要使用“通才”二字,也对学霸持有歧义。第一,学霸也只能局限当时高考,而且局限在当时学校应届班我考个第一,上大学后同学成绩比我好的多得很,何来学霸之说呢?第二,学习有时是兴趣使然,也有时为一种理想奋斗,读历史时觉得这知识只能大人物用得上,后懵懵懂懂在师兄游说下改行考社会学硕士,由于工作需要又啃法律得个律师资格,再后来认为文学倒真的能陶冶性情就读文学硕士,只能说我知识面还可以,全而广,别人说起经济、法律、哲学等名字、道理我懂,最起码不会被忽悠得一塌糊涂,知识面宽不等于全才。所谓全才这个才字最起码是个干货院士级别,而干货院士是他的理论、发现对人类社会起到推动作用,一般的不要称才了。

社会科学我基本上学完,但是非常遗憾没学理工,如果学理工对社会贡献可能大一些。

廖:您是大学教授,大概38岁就是正高了,既写论文,又搞诗、小说创作,可以称作学者型诗人、作家吗?

汤:千万不要这样称呼,我只是空闲酒喝半醺之余写点东西而已,慢慢积累,从未有成大家之想法。

“新诗要有音乐感,近体诗讲平仄”

廖:您对目前诗歌写作有何建议?

汤:写近体诗的还是要从最基本平仄韵脚入手,当然写诗如纯属自己开心,那就不要遵守这个规则,但必须知道自己行文与规则的不同点,不要打着反传统反平仄韵脚的幌子掩盖自己的无知;新诗要有音乐感、押韵至少是宽韵,鲁迅与季羡林就有过这样的主张。

鲁迅说:“诗须有形式要易记,易懂易唱,动听,但格式不要太严要有韵,不必依旧韵,只要顺口就好。”

鲁迅还说:“诗歌虽有眼看的和嘴唱的两种,也就以后一种为好;可惜中国的新诗大概是前一种。没有音节,没有韵,它唱不来;唱不来,就记不住,记不住,就不能在人们的脑子里将旧诗挤出,占了它的位置。”

鲁迅称新诗要挤出、排出旧诗,作为一种文学体裁,有自己独特的形式和特点,他必须押韵必须读起来顺口听起来悦耳,便于记忆、传诵。否则就没有生命力。

新诗要发展一定要遵循诗歌这一文学样式的固有特点:押韵与音乐感、句子字数基本均衡。正如毛泽东主席对新诗的要求:“精炼、大体整齐、押韵”。

廖:我们在媒体看到您称新诗为“扫把体”,把一些近体诗作品称为“筷子体”,包括书法上“矮冬瓜体”、“苦瓜体”、“香蕉体”在内这五个专有名字是您自己的发现、发明,现在请您说说“扫把体”、“筷子体”这两个名字如何界定的。

汤:近十年来,我基本静居书斋,除锻炼、授课外,就习帖、写诗,对书法界一些名人字、很多现代诗、古诗产生一些看法,这五个专有名字倒真是我发明的。

现代诗也称新诗,“新文化运动”前后新诗被引进,出现一些较好的诗作,但是近几十年来新诗出现不妙现象,外国诗押韵、音乐美没有拿来却一味追求所谓新,很多新诗如同长句改短句,一首诗每句字数不一,长短相异,原来很多人称之为“口水诗”,我则取其与过去扫把外形一致命名为“扫把体”,现在扫把基本是塑料的,扫头整齐,但过去扫把是用去食的干高粱、干竹枝做的,参差不齐,当今很多新诗形式上就这样子。

而“筷子体”也是取其形貌。过去很多人说是打油诗。很多作者不懂平仄韵脚,也不在乎这些规则,拿起笔就一顿写,只求句子、句子的字数达标,有的绝句还有五句的。这就像吃饭夹菜用的筷子,只求长短一样了。

廖:那么绝句就是两双筷子、律诗就是四双筷子了。有办法解决这种局面吗?

汤:你数学很不错,一下子就算出双数。解决这种局面的根本是靠作者自觉、认知、实践,目前还没有权威能引导。

来源:《两岸三地》杂志

编辑:廖浩宇

时刻新闻

时刻新闻